この申請は、障害者や特定の要件を満たす人が乗車する車両に対して、特定の条件下で駐車禁止の適用を除外する標章を交付してもらうためのものです。

具体的には:

- 対象者:身体障害者、要介護者、その他移動が困難な方

- 交付機関:各都道府県の公安委員会(警察)

- 使用範囲:指定された車両に限り、一部の駐車禁止場所で適用除外

「駐車禁止除外指定車標章」には、大きく分けて 「歩行困難者等用除外標章」 と 「事業所用除外標章」 の2種類があります。それぞれの違いを簡単に説明します。

1. 歩行困難者等用除外標章

➡ 身体障害者や歩行が困難な人のための標章

- 対象者:身体障害者手帳や介護保険の認定を受けた方など、移動が困難な方

- 交付対象車両:対象者が運転する車両、または対象者が同乗する車両

- 適用範囲:対象者の移動補助のため、一部の駐車禁止場所で適用除外される

- 申請先:各都道府県の公安委員会(警察)

2. 事業所用除外標章

➡ 特定の業務を行うための車両用標章

- 対象事業者:訪問介護、医療、郵便、電気・通信など、社会的に必要な業務を行う事業者

- 交付対象車両:事業に使用する車両(法人・個人事業者どちらも可)

- 適用範囲:業務遂行のために必要な場合に、一部の駐車禁止場所で適用除外される

- 申請先:各都道府県の公安委員会(警察)

注意点

- どこでも駐車できるわけではない(標章があっても駐停車禁止の場所や迷惑駐車は禁止)

- 更新が必要(標章には有効期限があるため、更新申請が必要)

※次のような場所では、標章を掲示していても駐(停)車違反になります。

| 駐停車禁止場所(道路交通法第44条第1項) |

| ・交差点とその端から5m以内の場所 ・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所 ・踏切とその端から前後10m以内の場所 ・軌道敷内 ・坂の頂上付近、勾配の急な坂 ・トンネル ・安全地帯の左側と、その前後の10m以内の場所 ・乗合自動車、路面電車の停留所の標示柱(板)から10m以内の場所 ・道路のまがり角から5m以内の場所 |

| 駐車禁止場所(道路交通法第45条) |

| ・駐車場、車庫等の自動車専用出入口から3m以内の場所 ・道路工事の区域の端から5m以内の場所 ・消防用機械器具の設置場所、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所 ・消火栓、指定消防水利の標識の設置場所、消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5m以内の場所 ・火災報知機から1m以内の場所 ・車の右側に3.5m以上の余地がない場所 |

| 高速道路等での駐停車禁止場所(道路交通法第75条の8) |

| 高速道路、自動車専用道路では駐車や停車はできません。 ただし、次の場合は除きます。 (代表例) ・警察官の命令又は危険防止のため一時停止する場合 ・定められた駐車場での駐車や停車をする場合 ・故障などの理由で十分な幅員がある路肩又は路側帯に駐車や停車する場合 |

※道路上での車庫代わりの駐車は交通違反になります。

| 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条 |

| ・道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用すること ・自動車が道路上の同一場所に引き続き12時間以上駐車すること ・自動車が夜間(日没時から日出時までの時間)に道路上の同一場所に引き続き8時間以上駐車すること |

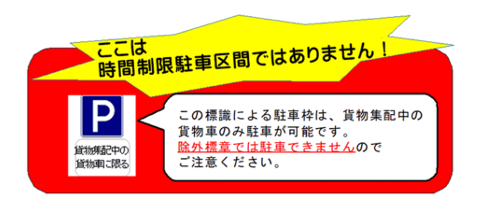

※この標識による駐車枠は、貨物集配中の貨物車のみ駐車が可能です。

標章があってもこの標識があるとことでは除外標章では駐車できませんのでご注意ください。

※駐車する時は、次の方法によらなければなりません。

| 道路交通法第47条ほか |

| ・歩道や路側帯のない道路では、道路の左側端に沿うこと (一方通行道路であっても道路の左側端に沿うこと) ・歩道やこれに準ずる歩行者用路側帯や駐停車禁止路側帯がある道路では車道の左側端に沿うこと ・路側帯の幅が0.75m以下の場合は、その路側帯を除いた部分の道路の左側端に沿うこと ・路側帯の幅が0.75mを超える場合は、その路側帯に入り、左側に0.75mの余地をあけること ・路側帯に車両の全部が入っても、まだその左側に0.75mを超える余地がある場合は、路側帯の標示(線)に沿うこと ・時間制限駐車区間(パーキング・チケット、パーキング・メーター)で駐車する場合、その指定部分・方法に従うこと。 |

なお、上記は兵庫県の取扱いであり、各自治体の条例によって取扱いが異なるため、必ず最寄りの警察署に確認するようにしてください。

交付の対象となる障害の程度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、下記の等級に該当される方と色素性乾皮症の方が交付対象です。

| 障害の区分 | 身体障害者手帳をお持ちの方 | 戦傷病者手帳をお持ちの方 |

| 視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

| 平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

| 下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

| 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |

| 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 | 1級から4級までの各級 | |

| 心臓・じん臓・呼吸器又は小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

| ぼうこう・直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |

| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

| 上肢不自由 | 1級及び2級(2級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠くものに限る。) | 特別項症から第3項症までの各項症 |

| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

| 療育手帳をお持ちの方 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | 色素性乾皮症の方 | |

| 障害の程度 | 療育手帳 重度(A) | 精神障害者保健福祉手帳 1級 |

駐車禁止除外標章の掲出方法

駐車禁止除外標章を適切に使用するためには、正しく掲出する 必要があります。誤った掲出方法では、標章があっても違反とみなされる可能性があるため注意が必要です。

📌 正しい掲出方法

- フロントガラスの内側に掲示する

- 運転席側ではなく、助手席側のダッシュボード上 に置くのが一般的。

- 標章の文字が外から明確に見えるように すること。

- 標章の有効期間が確認できる状態にする

- 折り曲げたり、隠れたりしないように注意。

- 有効期限が切れていると無効になるため、期限管理も重要。

- 車両を離れる前に掲示を確認する

- 忘れてしまうと、駐車違反の対象になる可能性がある。

🚫 間違った掲出方法(違反のリスクあり)

- 運転席側に置く → 外から見えづらい場合がある

- ダッシュボード内に収納する → 外から確認できないと無効扱い

- 標章を折りたたむ・隠す → 標章の内容が判別できないと無効

駐車禁止除外標章交付申請支援

当事務所では、淡路島内の駐車禁止除外指定車標章交付申請の代行を1件につき9,900円(税込)で承っております。書類の作成、平日の数回にわたる警察署調整、申請代行まで含めた価格で最安ではないかと思います。特に歩行が困難な方、重度の障害をお持ちのお子様の親御さんで、駐車禁止除外指定車標章交付申請でお困りの際はお気軽にご相談ください。